Герц Франк: «Смотреть и видеть»

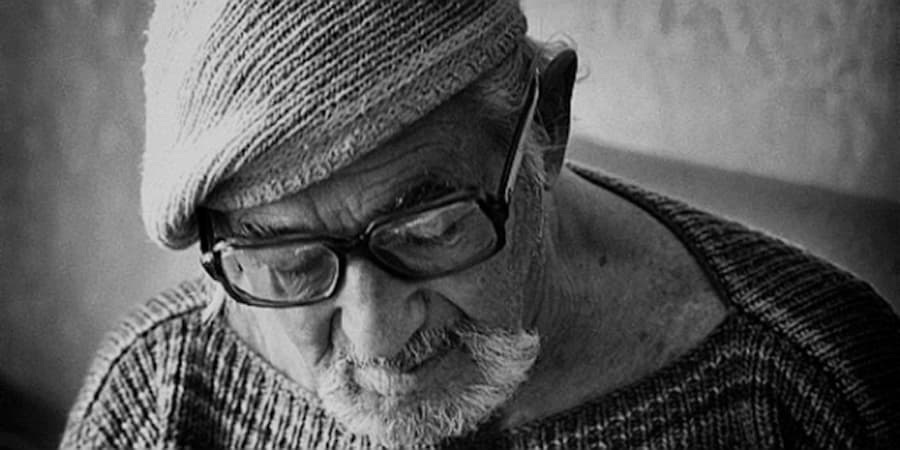

Герц Франк принадлежит к уникальной породе документалистов. Не припомню никого, чье восприятие мира было бы столь открыто трагедийно. Видимо, тысячелетний трагизм судьбы его народа наложился на трагизм его личной судьбы: две сестры, сгинувшие в немецких концлагерях, брат, тяжело раненный на фронте, третья сестра, хлебнувшая десять лет гулаговских радостей за попытку нелегально уехать на историческую родину. При этом Франк — документалист высокой пробы, не допускающий в своих лентах никакой имитации правды, никаких инсценировок и подтасовок. Только настоящая, несрепетированная живая жизнь как она есть. Что обостряется и усугубляется еще и тем, что у него — глаз художника, настроенный видеть не оболочку вещей, а их суть. Наверное, поэтому Франк первым из наших документалистов написал книгу размышлений (не мемуаров, что бывало и до него) о своей профессии — «Карта Птолемея», и поныне остающуюся путеводной лоцией для молодых коллег, вступающих на ту же стезю.

В своем новом фильме «Флэшбэк. Оглянись у порога» (Иерусалим — Рига, 2002) Франк словно соединяет две главные линии своей творческой судьбы — литературную и кинематографическую. Размышляя о мире сегодняшнем, обращается памятью к собственной жизни и к видению своих прошлых картин.

Слово «видение» в данном случае имеет самый прямой смысл. Франк выстраивает свои фильмы, прежде всего, визуально. В них может не быть вообще ни единого слова, как в «Старше на десять минут», но он и сценарии свои, случалось, не писал, а выкладывал из фотографий. Наверное, поэтому с фотоаппаратом Герц Франк не расстается никогда. Когда мы познакомились с ним на фестивале эстонских фильмов лет двадцать назад в Таллине, в его руках была старенькая немецкая «лейка» с объективом 35 мм. Ту же «лейку» я увидел у него весной 2003 года на фестивале в итальянском городке Альба. Этому фотоаппарату семьдесят лет, он ни разу не побывал в ремонте, им снимал еще Франк-отец, научивший сына азам фотографии. Отец мечтал о кинематографе, о чем свидетельствует приведенная во «Флэшбэке» фотооткрытка, по счастливой случайности сохранившаяся у друзей: апокалипсический монтаж, что-то вроде фотоколлажа из сегодняшних фильмов-катастроф. Отцовскую мечту выпало осуществить сыну…

Во «Флэшбэке» Франк возвращается в места своего детства, в маленький латвийский городок Лудза, приходит к кирпичной стене брандмауэра, к которой когда-то прилегало фотоателье его отца, разгребает землю, извлекая из нее куски битых стекол — толстых, оконных, которыми была застеклена студия, и тонких — обломков битых негативов. Горькие и дорогие воспоминания…

Наш разговор был записан после показа фильма на VII Форуме национальных кинематографий стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии в мае 2003 года в Москве.

— Александр Липков. Герц, что это за человеческая порода такая — кинодокументалист?

Герц Франк. Я думаю, документалист — это человек, одержимый страстью задержать образы времени, сохранить их в памяти, прежде всего своей, а потом уже, может быть, и других. Я был поглощен этими вспышками прошлого, когда делал «Флэшбэк», или в вольном переводе — «Оглянись у порога». Отсюда в фильме и библейская мысль о том, что каждый из нас уйдет и будет, как вода, вылитая на землю. Конечно, вылитую воду не соберешь, но документалист надеется, что все-таки что-нибудь да останется. Какая-то капля, какая-то росинка, тихий шелест ветра… Я не говорю о профессионале, обученном своему делу, который выполняет заказы. Я говорю о страсти кино.

— Александр Липков. Когда эта страсть проснулась в вас?

Герц Франк. Я с нею вырос, поскольку постоянно видел в мастерской отца негативы, фотографии, которые он снимал на хуторах, на улицах, в павильоне.

Я дышал всем этим. В «Флэшбэке» есть кадры, где я нахожу осколки отцовских негативов — осколки чужих жизней, их изображений. Думаю, всё оттуда.

Я 1926 года рождения. В 35-м началось вторжение итальянских войск в Абиссинию, в 36-м в Испании была гражданская война, Гитлер вошел в Австрию в 38-м, а 1 сентября 39-го напал на Польшу, и началась вторая мировая война. Все это осталось во мне как живые образы: я вырезал из газет и собирал фотографии о тех событиях. К началу Великой Отечественной войны у меня накопилось около пяти тысяч вырезок. Я очень хорошо помню фамилии, события, названия мест, где они происходили. Во мне уже тогда жила эта страсть к собиранию документов. Кстати, не только фотографий, но и карикатур, которые зачастую более выразительно говорили о происходящем. Помню замечательную карикатуру 1938 года из английской газеты: черная пушка, в жерло которой воткнут зонтик. Тогдашний премьер Великобритании Чемберлен всегда ходил с зонтом. В газетах печатались фотографии, запечатлевшие, как он, вернувшись из Мюнхена после сговора с немцами, размахивал бумагами в Лондонском аэропорту со словами: «Я привез вам мир». Карикатурист изобразил это так: Чемберлен пытается заткнуть зонтом германскую пушку… У меня остались в памяти и московские процессы 30-х годов. Латвия тогда была независимой, и пресса, вырезки из которой я хранил, могла себе позволить давать свою, отличающуюся от московской версию событий.

— Александр Липков. А когда страсть к документу обрела кинематографическую форму?

Герц Франк. Все тоже от папы. Он был самородок, нигде не учился, кончил несколько классов в религиозной школе, потом служил в царской армии. Он очень хорошо рисовал. В семье этот талант как бы блуждал. У его мамы Эстер, в девичестве Воркель, был брат Зелик Воркель, впоследствии главный художник Еврейского театра в Харькове. Брат отца Макс, живший в Москве, — профессиональный художник. Его расстреляли в 1938 году, потому что за шкафом в его мастерской нашли портрет Тухачевского. У него осталась дочь Светлана, окончившая балетное училище Большого театра. В моем отце тоже отозвалась тяга к творчеству. Он ставил спектакли в народном театре, который сам организовал. Играли портные, сапожники, учителя, любители театра нашего маленького города Лудза, где мы жили. Играли на идиш Шолома Алейхема, Шолома Анского, даже Шекспира — короля Лира играл сам отец. Он был и главным режиссером, и главным художником.

Все это жило в нашем доме — театр, фотография, папины фантазии. Отцовский фотомонтаж «Сон», сделанный в 34-м году, который я показываю в фильме «Флэшбэк», поражал тем, что в фотоперсонажах люди узнавали своих соседей, своих знакомых, может быть, себя. Это отец превратил их в актеров. Неореализм расцвел в послевоенной Италии — в кино типаж становился героем.

В своих осуществленных и несбывшихся проектах мой отец интуитивно как бы предвосхитил открытия неореалистов. Помню, он написал сценарий (это волшебное слово сопровождало все мое детство) о старике и старухе, о реальных людях, доживающих свои дни в приюте для бедных. Когда-то в молодости они любили друг друга, но родители не дали согласия на их брак. Теперь они, брошенные и забытые детьми, которые в 20-х годах уехали искать счастья в Америку, оказались рядом. Они ждут помощи от детей, но она приходит слишком поздно. Сценарий на идиш так и называется: «Цу шпэт…» («Поздно…»). Отец знал, где он будет снимать, он много ездил на своем стареньком велосипеде по Восточной Латвии, бывшей черте оседлости. Он получил лицензию на съемку от Министерства внутренних дел Латвии, договорился с оператором, не было только денег. А тут еще накатился большой кризис 1929 года, мы разорились, пришлось продать дом, и мечта отца о фильме так и не сбылась.

— Александр Липков. А когда началась война, было уже не до кино.

Герц Франк. Да, все перевернулось, была другая жизнь. Мама умерла, мы оказались в эвакуации на Урале. Муж сестры погиб в первые дни на границе с Восточной Пруссией, она родила сына в Ревде, небольшом уральском городке. Брат ушел на фронт в 42-м, две сестры остались в Рижском гетто и погибли в 44-м в лагере Штутхоф, меня призвали в армию в начале 45-го… Все перевернулось. Но отец нашел работу в артели инвалидов и даже тогда писал какой-то сценарий. Видимо, это у нас было на роду написано, потому что после войны, когда я демобилизовался, кстати, старшим лейтенантом, я пытался поступить во ВГИК, но меня не пропустила мандатная комиссия: сестра сидела в тюрьме за попытку уехать в Израиль. Это было в 53-м…

— Александр Липков. Да, время для поступления еврея во ВГИК было не самое подходящее.

Герц Франк. Обидно. Я сдал все экзамены. Документалистов в тот год набирала Арша Амбарцумовна Ованесова.

— Александр Липков. Будем считать, что вам повезло. Ованесова — человек замечательного таланта, но для нее документальный герой был актером, выполняющим режиссерское задание.

Герц Франк. Я не жалею. Как я потом понял, эта попытка была преждевременной, я был не готов ко ВГИКу. И только в 1959 году я поступил фотографом по рекламе на Рижскую киностудию. В сущности, вернулся в свое детство, когда с отцом занимался фотографией, и вот, пройдя немалый жизненный круг, снова пришел к тому же. У меня уже было высшее юридическое образование, я работал журналистом в газете.

— Александр Липков. А юридическое образование вы где получили?

Герц Франк. В ВЮЗИ — Всесоюзном юридическом заочном институте, в его Свердловском филиале. После войны учился в военно-пехотном училище, а параллельно за два года окончил юридический. Училище располагалось в Камышлове, в ста пятидесяти километрах от Свердловска, каждую неделю я ездил в Свердловск на фильмобазу, привозил и отвозил фильмы. Часто удавалось прихватить и дополнительный день. Так уж сложилось, что и командир роты, и командир взвода были ко мне расположены. Я иногда выручал их, когда они приходили утром с похмелья, — проводил политинформацию, так как читал газеты и был в курсе событий. Вдобавок я еще фотографировал — для стенгазеты, для товарищей по службе; фотоаппарат у меня всегда был с собой. Но службу нес по полной программе. У нас были не только уставные армейские отношения, а и просто хорошие человеческие: командир роты давал мне лишний день, чтобы я мог сдать зачет или экзамен. Так я окончил институт.

— Александр Липков. Кого вы считаете своими учителями в документальном кино?

Герц Франк. Поскольку я не проходил никакой учебы, то о документальном кино у меня было любительское представление. Я просто чувствовал, что меня волнует что-то, и интуитивно пытался это запечатлеть. Поскольку никаких профессиональных возможностей поначалу у меня не было, я пользовался средствами фотографии. В вечерней газете «Ригас Балсс» часто появлялись мои репортажи из восьми фотографий, по снимку на каждой полосе. Из них выстраивался сюжет. Первый фильм — «Соленый хлеб» — был зачат фотоаппаратом. Фотографии, которые я снял, нащупывая образ будущего фильма, выстроились в связный рассказ о труде рыбаков.

Я не знал, каким должно быть документальное кино, но те фильмы и хроника, которые я временами видел на экране, отталкивали меня своим казенным пафосом. Я чувствовал насилие, меня хотели обратить в какую-то чуждую мне веру, чему я внутренне сопротивлялся. А как надо делать, я не знал. Узнавал буквально на ощупь, когда снимал тот же «Соленый хлеб» и свой второй фильм «Полдень». Оба выросли из газетных репортажей.

Работая на студии фотографом, я мог зайти в монтажную и, если она была свободна, посидеть, поклеить пленку, выброшенную в корзину. Меня радовало, когда движение в одном кадре сцеплялось с движением в другом, одно изображение перетекало в другое. Меня уже тогда занимало, каким образом из случайных кусков пленки, из отдельных кадров можно воссоздать целостность жизни. Непостижимая магия этих склеек занимает меня до сих пор. Это есть и во «Флэшбэке»: из нечаянных кадров, из фрагментов фильмов, снятых в разное время, я пытался сложить единый поток, реку своей жизни. Прежде я чувствовал это интуитивно, сейчас пришел к этому вполне осознанно. Мир как таковой, создан он Богом или природой, сам по себе уже целен, уже гармоничен, даже со всеми своими ужасами, от которых тоже никуда не денешься. Солнце всходит и садится вовремя, цветы расцветают вовремя, все соверщается вовремя. Пока человек в это не вторгается, все происходит по какому-то гармоничному закону. Мы можем лишь фрагментарно запечатлеть этот мир. Удача документалиста — из обрывков жизни сложить некую гармонию. История может быть и драматичной, в ней могут быть любые ужасы, в ней может быть сколько угодно дисгармонии, но в ней должно быть и единое течение — гармония целостности, а не хаос.

Мы же никогда не знаем, что произойдет в следующую минуту жизни. Кажется, Абдрашитов нашел удачное сравнение: когда режешь колбасу, всегда знаешь, что будет за следующим срезом. В жизни ведь не так! Она все время поражает своими неожиданностями. И как вот эту непредсказуемую жизнь сложить в единую историю?

Тогда, вечерами, на Рижской студии я пытался в срезках, которые порой вообще одна к другой ни малейшего отношения не имели, найти нечто общее, некие искры, вспышки, из которых можно было бы сложить цельную жизнь.

Но даже если она получалась фантастичной, то все равно должна была восприниматься, как единая река. Меня эти опыты очень забавляли, это были те самые поиски черной кошки в темной комнате, которыми занимаются люди, жаждущие докопаться до истины.

Осознанное представление о документальном кино складывалось у меня и под влиянием работы в вечерней газете, где я получил возможность публиковать свои репортажи, которые стали потом материалом для будущих фильмов. Еще в 1963 году, в хрущевские времена, я снял фоторепортаж в Цесисской колонии для малолетних преступников и напечатал его в газете. А спустя одиннадцать лет в том же самом месте снял фильм «Запретная зона». Будучи корреспондентом газеты, я ходил по судам, снимал уголовную хронику — как юристу мне это было особенно интересно. Я присутствовал на одном заседании, где подсудимого, который убил свою жену из ревности, приговорили к смертной казни. Через много лет я снял фильм «Высший суд» — о человеке, также приговоренном к расстрелу за убийство, правда, из корысти. Впечатления копились во мне, обретая форму газетных очерков, а со временем — и фильмов.

С 1953 по 1955 год, после неудачи во ВГИКе, я работал в районной газете «Владимирский колхозник», в самом сердце России. Наша редакция располагалась в башне Боголюбского кремля, переоборудованной под Заготзерно. Часто приходилось бывать в селах. Вот где была школа жизни, неиссякаемый источник тем.

В кино я вошел сначала как сценарист. Это был для меня естественный ход. По моему первому сценарию Алоиз Бренч снял «Ты и я» — документальный фильм о любви. Кстати, последний кадр, где парень бросается в объятия своей девушки, Андрей Кончаловский впоследствии взял как финальный в «Сибириаду». Я был сценаристом на «Репортаже года», получившем Госпремию Латвии, на «Белых колоколах», награжденных в Оберхаузене и Сан-Франциско. Эти сценарные опыты сразу обрели какой-то профессиональный оттенок. К режиссуре я пока еще не прикасался. И только в 1964 году осмелился. Правда, и «Соленый хлеб», а затем и «Полдень» числились как передачи для телевидения, хотя на самом деле были фильмами, снятыми на 35 мм. «Полдень» мы снимали четырьмя камерами одновременно: я интуитивно почувствовал, что это наиболее эффективный способ монтировать во время съемки — тем же я занимаюсь и сейчас. Что значит монтировать во время съемки? Это значит — мыслить монтажно в сам момент съемки. Мыслить не просто общими понятиями, а кадрами, которые имеют начало и конец, сцепляются с предшествующими и последующими. Слова Белы Балаша: «Снимаем мы реальность, монтируем смысл» — относятся, по-моему, не только к монтажному периоду.

В 1966 году после всех этих интуитивных шагов, в результате чего накопилось достаточное понимание профессии, для меня наступил момент, когда мы с Улдисом Брауном (он был режиссером, я у него сценаристом и начальником штаба) приступили к фильму «235 000 000». Так началась моя систематическая учеба. К этому времени вышла книга Дзиги Вертова «Статьи, дневники, замыслы», прекрасно изданная, в красивой суперобложке: Дзига Вертов, весь затянутый в кожу, со штативом киноаппарата на плече… Открыв ее, я понял, чем на самом деле занимаюсь. Так что если говорить о моих учителях, то это, помимо непосредственно самого режиссера фильма Улдиса Брауна, конечно, Дзига Вертов, книгу которого я прочитал от корки до корки и многое мог оценить с точки зрения своей интуитивной практики. Поэтому в «235 000 000» его влияние, безусловно, было очень сильно.

Браун приехал в Ригу после окончания ВГИКа с идеями, навеянными вертовскими фильмами 20–30-х годов, с масштабным мышлением, не свойственным местным документалистам. Помню, я сочинил «Боевой устав фильма» (вот где пригодилось военное образование) — БУФ, который был напечатан и переплетен в твердые корочки в количестве двадцати экземпляров — для каждого члена съемочной группы. В нем было все: памятка в пути, план работы, развернутый сценарий, содержащий общую режиссерскую идею и детальную рекомендацию по каждому пункту. Фильм должен был сниматься по двум основным линиям: ЛЖЧ — линия жизни человека и С — линия государственных событий. БУФ включал в себя также отрывки из дневников Вертова и самый главный его принцип — необходимость вести параллельно сценарную, съемочную и монтажную работу.

Организационный штаб управлял всеми съемочными группами, которых было четыре, по уставу они назывались камерами. Территория Советского Союза была огромна, восемь часовых поясов и очень важно было иметь оперативную связь с группами, в какой бы точке они ни находились. В моей книжке «Карта Птолемея» процесс создания фильма достаточно подробно описан.

Но многое и не вошло, осталось в моем архиве. Мы снимали и одновременно постигали профессию.

Прошло почти сорок лет, а фильм живет. По нему учатся студенты в России, в Дании, а на рубеже тысячелетий его показали на открытии международного семинара Тranszero в Швеции. Пригласили туда и нас с Брауном. Было фантастическое зрелище — фильм показали у моря на огромном десятиметровом широком экране, ночью, так что казалось, будто на фоне неба. Ни переводчика, ни субтитров — в картине нет ни единого слова. Только в самом начале короткая надпись: «Этот фильм снимался в 1966 году на территории СССР.

В фильме снимались люди в возрасте от 3 месяцев до 162 лет». Замечательный документ времени. Поэтический документ. Цензура его урезала. Но режиссер сохранил первоначальный вариант.

— Александр Липков. Вы вошли в документальное кино, имея опыт двух смежных профессий: литературной, журналистской и изобразительной, фотографической, что, на мой взгляд, для кинодокументалиста — вариант идеальный.

Герц Франк. Для документалиста самое главное — мироощущение. Если говорить более высокопарно — некая философия жизни, восприятия мира, которая так или иначе будет в его фильмах постоянно проглядывать. Если ее нет, то фильмы могут быть даже профессионально сделанными, но они все равно останутся на уровне смонтированных картинок. В не меньшей степени это относится и к игровому кино. Снять движущиеся кадры и сложить из них историю — не проблема. Для этого достаточно ремесла. Искусство начинается там, где есть философия. Великие игровые фильмы всегда философичны — все! И я думаю, что даже документальные репортажи должны иметь под собой какую-то философию жизни, а не просто быть политическим рупором. Вообще, все, что окрашено политическим цветом, крайне быстро стареет. Сегодня это актуально, завтра — уже нет. Документальное кино способно запечатлевать жизнь вне политической конъюнктуры. Само время, в которое мы живем, не может не отражаться на событиях, которые мы снимаем, но соединение это не прямолинейно.

Когда я, например, начинал работать над фильмом «Высший суд», меня интересовала не сама криминальная история, завязанная на подпольном производстве джинсов, так что убийство было совершено из корыстных мотивов. Меня увлек путь к раскаянию. В конечном итоге человек, совершивший самое тяжкое преступление — убийство, уходит из жизни, заплатив за содеянное самой высокой ценой, но он уходит человеком, не убийцей. Зрители картины задумываются не над тем, как и почему он убил, а над тем, что он пережил в своем одиночном заключении. Речь идет о душе. В ожидании казни он приходит к христианским ценностям любви, которые вычитал не из книг, а осознал на собственном опыте. К порогу своей смерти он приходит с чувством, что он человек. И плата за обретение этого чувства — сама жизнь. Это, в сущности, великий сюжет: за то, чтобы уйти из жизни человеком, человек платит самой своей жизнью. И фильм — об этом, а не о том, что «студент убил процентщицу» — из-за дефицита джинсов…

— Александр Липков. Когда вы входили к нему в камеру, у вас был уже какой-то готовый сценарий?

Герц Франк. Была записана идея. Вообще без сценария нас бы не запустили в производство: времена тогда были более суровые по части студийной бюрократии, чем нынешние. Но сценарий был написан с учетом цензуры. В советское время заявить открыто о намерении снимать картину о человеке, приговоренном к смерти, было все равно что публично признаться в своем сумасшествии. Вначале я разговаривал с осужденным, как советский журналист, задавал ему вопросы типа: «Не хотели бы вы стать героем труда?» Он ответил, что не понимает моего вопроса, и послал подальше. Он был уже из поколения, которое на все эти побрякушки плевать хотело. Хотел хорошо жить, иметь деньги. Он видел, что, работая инженером, будет вкалывать за гроши, а если займется спекуляцией джинсами, то за одну поездку — за три дня — положит в карман семьсот рублей — трехмесячную зарплату инженера. На хрена ему горбатиться?

В центре Риги стоял памятник Ленину, рука которого указывала куда-то вдаль. А там, куда он показывал, через сто метров находилась «Березка», где можно было купить все, что пожелаешь. Но не за красные, а за зеленые. Какое сознание могло быть у молодого человека, если он постоянно сталкивался с тем, что за кровные красные ничего не может купить, а за зеленые — все? Однако эти зеленые надо было доставать особым путем. Хотя он не был бедным Раскольниковым, его отец, строитель гидростанций в Сибири, посылал ему триста-четыреста рублей. Ежемесячно! Но все было перевернуто. И только когда он попал в камеру смертников, его сознание начало поворачиваться. И я тоже по-другому стал чувствовать себя с ним. У нас начался совсем другой разговор — уже не о трудовом героизме, а о душе. Фильм складывался интуитивно, шаг за шагом. Во «Флэшбэке» есть кадры, снятые тогда, но в «Высший суд» не поставленные: мне и без того показалось, что я слишком обнажил чужую душу…

Сейчас я понимаю, что, уже начиная с 60-х годов, каждый раз хотел открывать какие-то новые двери, зайти в новое пространство. В 1967 году, когда снимал фильм «Без легенд», шел вопреки всем канонам. Считалось, что рабочий человек — человек безгрешный, чуть ли не с нимбом. А наш герой — бывший вор, и судьба у него не образцово-показательная. Картину поначалу отвергли, но теперь ее изучают студенты во ВГИКе. «235 000 000» — тоже новая дверь. Так же, как и «Репортаж года». Политическая конъюнктура была такова, что полагалось всех соотечественников, живущих за рубежом, считать чуть ли не предателями. Латвия отмечает двадцатипятилетие советской власти, а мы снимаем эмигрантов! В финале картины они приезжают на родину, встречаются с родными, с которыми их война разлучила, плачут… Они — часть своей страны, своего народа. Режиссеру Айвару Фрейманису грозило отлучение, спас Игорь Таланкин, московский гость, в это время приехавший в Ригу.

Мы никогда не ждали разрешения сверху, каких-то новых благоприятных возможностей, мы их сами приближали. Скажем, тогда в тюрьме вообще не разрешалось снимать. Однако в «Запретной зоне» мы с Юрисом Подниексом и Сергеем Николаевым сняли подростков-заключенных. Был 1974 год, никто никаких табу не отменял, но так или иначе мы переступили порог запретного. Это уже потом, в перестроечные времена, можно было войти в камеру к убийце…

Но мне все время хотелось переступить какой-то новый порог.

То же для меня и «Флэшбэк» — желание открыть новую дверь. Это, может быть, своего рода продолжение «Человека с киноаппаратом» Вертова, который снял замечательную картину, однако она построена на внешнем мире человека. А мне хотелось войти вглубь и изнутри взглянуть на все вокруг. Фактически, я делал своего «Человека с киноаппаратом», идя по следам своих прежних фильмов.

Начинается фильм с гибели человека с кинокамерой, который хотел снимать то, что снимать было нельзя, а именно, с рижских событий 20 января 1991 года, когда на исходе советской власти ОМОН предпринял штурм Министерства внутренних дел Латвии и когда погибли два оператора Юриса Подниекса. Откуда прилетели пули, до сих пор неизвестно…

Дальше фильм рассказывает о том, как киноаппарат или фотоаппарат прикасаются к жизни, к тому в ней, что как бы за пределами наших возможностей. Мы заглядываем внутрь человека, видим, как в него входит зонд, как рассекается его сердце… Все время вглубь. Камера проникающая, плывущая, входящая… Человек, ею вооруженный, пытается проникнуть в области, ранее ему недоступные. Мы как бы развиваем тот знаменитый вертовский кадр с прыжком, снятый рапидом. У меня был всего лишь десятисекундный кадр Юриса Подниекса, снятый на седьмой день гибели операторов. На его лице ничего нельзя было прочесть. Но когда я этот кадр замедлил, растянул во времени, в нем обнаружилась бездна… А за ней новая бездна — душа дитя человеческого в «Старше на десять минут»…

О чем были те давние ленты, к которым во «Флэшбэке» возвращается Герц Франк? Если максимально кратко: о жизни и смерти. Причем о смерти — не из покорного страха перед ее неизбежностью, но из мудрого осознания этого великого мига человеческой жизни как ее итога, как вершины, с которой обозревается все ее пространство, откуда виднее всего одержанные победы и понесенные поражения.

Об этом он говорил во многих своих картинах. В частности, в «Последних праздниках Эдгара Каулиня» (1972–1980, оператор Калвис Залцманис), где празднование юбилея председателя колхоза завершается его похоронами. Как много говорят кадры безмолвной процессии, провожающей тело героя фильма в последний путь! Это не хорошо организованная официальная скорбь, не казенные похороны с оплаченными по бухгалтерской ведомости венками. Люди прощаются с очень близким, очень дорогим им человеком, который не раз доказывал, что можно на него положиться, что он их лидер не по должности, а по своей человеческой сути. Когда ему на подпись принесли списки тех, кого советская власть намеревалась депортировать в Сибирь, он сказал лишь одно: «Включайте и меня!» Много ли было тех, кто в те годы решался на подобное?

Всем памятен «Высший суд» (1987, оператор Андрис Селецкис) — репортаж из камеры смертника, исповедь приговоренного к казни. Приговоренного справедливо, за совершенное убийство — око за око… Но может ли быть справедлива смертная казнь как таковая?.. Не случайно, кстати, этот фильм дал толчок полемике вполне политического свойства — об отмене в СССР института смертной казни. При этом какой-либо политической актуальщины Франк здесь, как и всегда, тщательно избегает: он делает фильмы о том, что актуально вчера, сегодня и на многие годы завтра.

В другом своем фильме — «Диагноз» (1975, оператор Сергей Николаев) — Франк выбирал местом действия кабинет патологоанатома, показывал в детальных — не для слабых нервов — подробностях его работу. Еще один фильм — рассказ из того же ряда предельных ситуаций — «Песнь песней» (1989, оператор Андрис Селецкис): женщина в момент родов, в такой прекрасный и трагический миг человеческого бытия…

Франк не боится зрелищ острых, шоковых, из числа тех, что Эйзенштейн называл аттракционами. Сегодняшний кинематограф, документальный и игровой, аттракционами не удивишь. Чего только мы не видели на экране! Только мало можно вспомнить примеров, где аттракционы несли бы в себе ту же, что у Франка, очищающую силу. Режиссеру важны не шоковые зрелища как таковые. Да и вообще не зрелища. Ему важны ситуации, где раскрывается суть человеческого бытия, которую он ищет на грани жизни и смерти, в моменты максимально обнаженного столкновения добра и зла.

Грань эта может присутствовать в его фильмах и отраженно. В «Старше на десять минут» (1978, оператор Юрис Подниекс) все наше внимание на протяжении всего снятого единым непрерывным кадром фильма сосредоточено на лице мальчика, наблюдающего за невидимым нам представлением в детском театре. Сколько эмоций в его глазах! Поначалу — равнодушие, потом — любопытство, что-то всерьез его зацепило, сопереживание, радость, затем — тревога, страх, ужас и наконец счастливое облегчение — добро победило…

В последнем своем фильме «Флэшбэк» Франк, на этот раз уже с оператором Виктором Гриберманом, возвращается к этим кадрам с намерением продолжить их рассказом о том же герое, но уже более чем двадцать лет спустя. В герое сейчас с трудом узнается тот маленький мальчик, который был так поглощен театральным зрелищем (как выяснилось, от имени добра выступал Айболит, от имени зла — Бармалей), на этот раз мы застаем его за занятием, по-прежнему всепоглощающим: он участвует в мировом первенстве по бриджу, происходящем в Чехии. Будет ли повзрослевший герой нам так же интересен, как был интересен он маленьким мальчиком? Получить ответ на этот вопрос нам не суждено. Вмешалась жизнь. Фильм пошел совсем по иному руслу. Старше стал не только мальчик, но и режиссер. Теперь он сам оказался на грани жизни и смерти. Врачи велят ему ложиться на операционный стол…

— Александр Липков. Есть ли среди ваших работ фильм, снятый точно по сценарию?

Герц Франк. Боже упаси. Быть такого не может. Я могу лишь предполагать, что произойдет так или этак, но когда уже входишь с камерой в жизнь, кто может доподлинно знать, как все будет на самом деле?

— Александр Липков. Но есть какая-то конечная точка, к которой вы хотите прийти?

Герц Франц. Когда я делал «Полдень», я точно понимал, что мне нужно: у меня была заранее сделана «фотомодель» того, что я собирался снять. Операторы имели на руках свои «фотороли», а жизнь затем умножила и увеличила наши ожидания. Эту «фотомодель» я снял на пятачке, где строили дом и куда в обеденный перерыв к рабочим приехала труппа Театра им. Вл. Маяковского.

А «Полдень» мы уже снимали на громадной строительной площадке, куда через год приехали артисты Малого театра, и тут были совсем другие возможности. Но если бы у меня не было строгой «фотомодели», я ни за что не смог бы сделать такой фильм, тем более что пленки у нас было 1:2, то есть никаких резервов для фантазии. В «Карте Птолемея» это подробно описано. Но собственно по сценарию я не снимал никогда. Я намечал маршрут, рисовал в своем воображении, каким фильм может быть, и не отчаивался, если все шло по-другому.

Кино, вообще, делает режиссер. Каким бы прекрасным ни был сценарист, он лишь его помощник. Фильм делает режиссер, если, конечно, он умеет не только клеить, но и мыслить.

— Александр Липков. Наверное, вам просто не нужен человек со своими идеями, поскольку хватает собственных.

Герц Франк. Фильм — это твоя жизнь, вернее, жизнь, как ты ее чувствуешь. Иметь помощника, советчика — это замечательно. Но лично я предпочитаю мучиться сам, поскольку фильм — всегда мучение. Мне легче мучиться в одиночку.

— Александр Липков. Могли ли бы вы как юрист по образованию составить юридический, он же моральный, кодекс документалиста? Что в этой профессии недопустимо?

Герц Франк. Недопустимо унижать и оскорблять людей. Каков бы человек ни был, документалист не судья, он может лишь свидетельствовать то, что он видел. Но он не имеет права стать на чью-либо сторону. Быть на чьей-либо стороне — это уже совсем иная профессия. И свидетельствовать документалист должен так, чтобы люди и через двадцать, и через тридцать лет верили, что это правда. Может быть, и не вся правда, но это документ, из которого мы можем понять, каким было время. Если же документальный материал окрашен неким политическим лозунгом, он, конечно, тоже свидетельство времени, но свидетельство того, в какие цвета красят реальность. Дзига Вертов в своих «Трех песнях о Ленине» и «Колыбельной» был слишком политизирован. Он воспевал Ленина, воспевал Сталина. Причем Ленина воспевал уже тогда, когда нужно было воспевать Сталина, а Сталина воспевал так, как Сталину было не нужно. Фильм «Колыбельная» настолько политизирован, что воспринимается, как документ обожествления вождя. Сталин здесь представлен, как идеальный мужчина, у которого необъятный гарем, и все женщины баюкают детей от этого своего господина и демонстрируют ему свои прелести, проходя перед мавзолеем по Красной площади. Мне даже кажется, что все это сделано как явная провокация. Потому что внутри этого фильма есть абсолютно автономный кусок: сидит девушка-парашютистка и рассказывает о своем прыжке. И никаких кинематографических ухищрений. Чистый документ, а вокруг фантасмагория. Так где настоящий Вертов? Может быть, он зрителю показывает, что вот он — здесь, а во всем остальном — не он? Не знаю. И мы никогда это не узнаем. Документалист ни в коем случае не имеет права использовать людей лишькак объект, призванный демонстрировать, как хорошо режиссер умеет делать кино. К сожалению, это сегодня слишком часто происходит.

Снимая «Высший суд», я не испытывал никаких симпатий к своему герою. Я лишь свидетельствовал то, как человек кается в совершенном преступлении. Поэтому фильм жив и по сей день. Я могу, не стесняясь, показывать его в любой аудитории. Я не окрашивал героя ни в какие цвета — просто дал ему прожить на экране жизнь, как он сам ее себе выстроил. Я его не оправдывал, но, безусловно, сочувствовал его страданиям и дал ему возможность высказаться перед смертью.

Так что главное в этическом кодексе документалиста: не использовать камеру во вред человеку, не оскорблять его достоинство. И еще нельзя подсматривать — надо смотреть. Смотреть и видеть! Глазами и сердцем.

«Старше на десять минут» мы снимали с Юрисом Подниексом скрытой камерой. По-иному это вообще нельзя было снять. Открытая камера просто уничтожила бы весь замысел. А замысел изначально был философским, вселенским. В фильме «Флэшбэк» я об этом говорю: мы снимали не театр, не сказку о добре и зле, мы погружались в тайны души человеческой. Но то, что я вижу иногда на телеэкране, меня глубоко удручает. К примеру, в жестокие, правдивые репортажи из «Норд-Оста» был вставлен кадр, много раз повторенный в разных программах, где лежит убитый Бараев, командир террористов, а рядом с ним — явно поставленная бутылка с коньяком. Если он пил и в это время его убили, бутылка бы не стояла вертикально. Но это выдавалось за документ, хотя сработано было так неуклюже, что просто неудобно было смотреть. Конечно, перед нами террористы, однако зачем же за правду выдавать то, чего не могло быть. Это сразу накладывает неприятный отпечаток. Говорят, что это «автограф» группы «Альфа». В таком случае должен был быть и соответствующий комментарий. Меня очень порадовала реакция профессионалов, которые знают, как документальное кино делается, на мой последний фильм. Они воспринимали увиденное, словно забыв о своей кинематографической искушенности, просто как обычные люди. Саша Расторгуев, документалист очень жестокий в своем взгляде на мир, говорил, что смотрел фильм, как саму жизнь, очень его волнующую. И от Сергея Мирошниченко, Виктора Лисаковича, Юры Норштейна я слышал примерно то же самое. Мне это очень дорого.

Есть в нашей документалистской профессии еще неисчерпанные возможности. Последнее время я побывал на разных кинофестивалях и увидел много интересного — «Тише!» Виктора Косаковского, «Чистый четверг» Александра Расторгуева, «Русский крест» Сергея Мирошниченко, «Клондайка» Владимира Попова… Я смотрел и думал, насколько широк, неохватен диапазон документального кино. Сегодня мы стали намного мудрее. Отчасти, наверное, благодаря конкуренции с телевидением, которое, можно сказать, вообще вне конкуренции, поскольку захватило все. Пообщайся с человеком, и ты увидишь, что он говорит лишь о том, что видел по телевизору, других источников информации словно бы и вовсе нет. И тем не менее продолжает существовать кино, по-прежнему способное зрителя удивлять. **— Александр Липков. Герц, вы помните, когда на «Мосфильме» искали режиссера-документалиста на постановку игрового фильма, я спросил, не интересует ли это вас. Вы тогда мне ответили: «А зачем? В жизни и так достаточно драматизма. Вот только если про любовь…»

Герц Франк. Любовь — это, действительно, та сфера, куда документалист с трудом может проникнуть. В этом смысле документальное кино в какой-то степени инвалид. Оно лишено возможностей, прекрасно реализуемых в игровом кино. На прошлом симпозиуме в Риге был показан фильм «Мой Фидель» — о любви немецкой девушки к Фиделю Кастро. Это настоящий фильм о любви.

В семнадцать лет девушка прибыла с отцом на корабле в Гавану, где победила революция. Фидель, молодой красавец, посетил этот корабль, она тоже была красавица. Между ними пролетела искра, называемая любовью. Девушка осталась на Кубе… Началась долгая история любви, с многими перипетиями. Судя по всему, она была беременна от Фиделя, но ее заставили сделать аборт. Потом она вышла замуж за другого, родила детей. Но первая любовь была сильнее всего. Короче говоря, большая, долгая история любви… Позднее я встретился с продюсером этого фильма. Он рассказывал мне, что на некоторые фестивали фильм не брали, полагая, что все это постановка. Что такого не может быть.

На меня же этот фильм произвел сильнейшее впечатление. Сейчас об этой истории написана книга, которая вышла на многих языках.

Но, возможно, это исключение из правил. Игровое кино нас захватывает прежде всего историями любви. В документальном мы, безусловно, лишены этой возможности. Хотя в свое время Арон Каневский сделал замечательную картину «Во имя жизни и любви». Безусловно, многое зависит от авторского такта, умения, но все равно, когда смотришь игровую картину, ты видишь настоящую страсть, волнующие любовные сцены, какие в документальном кино снять невозможно. Хотя, конечно же, если нельзя снять напрямую, многое можно показать отраженно.

И все-таки многое документалистике недоступно. Есть вещи, которые ей не под силу обнажить. Как, скажем, то, что сделал в «Пианисте» Роман Поланский. Или то, что было в «Списке Шиндлера». Но ведь есть и такие вещи, которые, в отличие от документального кино, невозможно осуществить в игровом. Нельзя игровыми средствами сделать то, что так естественно в фильме «Старше на десять минут», так же как и многие сцены из «Флэшбэка».

Хотя сама природа документального кино гораздо более противоречива. Игровое кино во всех отношениях проще. По крайней мере, есть заданные правила игры, есть актеры, есть выдуманная история, есть режиссер, который пытается эту вымышленную историю воссоздать на экране, убедить нас в том, что все было на самом деле. Ведь мы плачем и переживаем только тогда, когда сами словно бы переселяемся на экран и становимся теми героями, за судьбой которых следим. Для этого нужна великая сила искусства — и сценарного, и режиссерского, и операторского, и актерского… Но здесь, повторяю, правила известны.

Нередко можно услышать разговоры о том, что репортаж — настоящее документальное кино, а все, что окрашено авторским отношением, — уже лукавство. На мой взгляд, это неверно по своей сути. Если ты зрячий и если ты понимаешь взаимоотношения людей, связи между отдельными фактами, которые фиксируешь, то даже когда ты снимаешь репортаж, он будет образным уже потому, что ты способен проникать в суть события. Очень часто наблюдательный глаз репортера, который засек какую-то характерную деталь, взгляд человека, стоящего в толпе, незаметный жест кого-то, будь то потерпевший или, напротив, виновник его несчастья, делает запечатленное событие живым, полным смысла. В этом все дело. Репортаж, хотя именно он считается истинной документалистикой, будет так же неправдив, как и, к примеру, сугубо авторский тенденциозный киноочерк, если в нем схвачена только внешняя оболочка: мол, я считаю, что этот человек убийца, и снимаю репортаж об убийце. Но это еще надо доказать, еще будет суд, должно пройти время, чтобы все прояснилось.

Но даже в советские времена оператор репортажа мог запечатлеть материал, проясняющий истинную суть происходящего. Дело здесь лишь в умении видеть. Хотя прежде подобный материал, как правило, не входил в официальную хронику, он оставался в кинохранилищах. Сейчас эти кадры извлекаются на свет, и то, что когда-то не было востребовано, оживает совершенно новыми красками. Я видел по телевидению документальную картину о Михаиле Кольцове, сделанную Дмитрием Деминым. Все то, что случилось с Кольцовым, ранее остававшееся неисследованным, ускользавшим от внимания, режиссер сумел поднять из материала хроники и обнаружить его истинный смысл. В хронике зафиксировано последнее посещение Кольцовым Большого театра, где был и Сталин. В этих кадрах отлично читается, что это уже не тот Кольцов —не восторженный большевик, а обреченный и уже все понимающий человек. При ближайшем рассмотрении и сама официальная хроника тоже содержит много образных кадров. Скажем, широко известны кадры парада на Красной площади в мае 1941 года. В основном все — официальщина, но есть один поразительный кадр: задумавшийся Сталин, посасывая трубку, прогуливается за спинами своих улыбающихся соратников, которые машут руками проходящим мимо мавзолея людям. Этот кадр все меняет. Он выпадает из официального ритуала и придает помпезному торжеству совершенно иной смысл, переводя репортаж в сферу образности. 1941-й — близится война!. И не надо каких-то инъекций, особых ракурсов, музыкальных эффектов и всего прочего — достаточно очень внимательно и пристально вглядеться в то, что происходит перед тобой. Тогда тот же самый репортаж превратится из информационного в художественный и расскажет не только о том, что на поверхности, что всем видно, но и о каких-то внутренних пружинах.

Когда мы снимали с Андрисом Селецкисом «Песнь песней» — роды в присутствии мужа, — то у нас было три камеры. Одна снимала появление младенца, вторая — взаимоотношения мужа и жены во время родов, третья, рапидная, снимала «перелет» младенца к груди матери. Разумеется, мы не вмешивались в процесс родов, но у нас был особый взгляд. Образный. Ведь то же самое можно было снять и сугубо информационно. Например, так, как Косаковский в «Среде»: камера сверху, раскорячена женщина, вылезает дитя. Как кошка рожает, так и она рожает. Биологический момент со всеми его подробностями — пуповиной и прочим. Мы же снимали акт не биологический, а космический: выход человека в открытый космос. Девять месяцев он жил в своем «корабле», обеспеченный всем — питанием, кислородом, — и вот теперь первый раз выходит на свет Божий и летит, как Леонов, первый человек в открытом космосе. Эта картина и о родах, и о любви мужчины и женщины, и о явлении человека в мир.

И все это репортаж: ничего инсценированного здесь нет. Да и как такое можно инсценировать? Если в игровом кино должны быть артистичны актеры, то в документальном кино должны быть артистичны и оператор, и режиссер: они должны фиксировать жизнь как некое чудо. Хотя в то же самое время камера могла снять и работу акушерок: они тоже в этом событии очень деятельно участвовали. У нас их нет, потому что мы снимали не учебный фильм для будущих гинекологов, а философскую притчу. У нас даже кафеля больничной палаты не видно, он умышленно пересвечен.

Главный вопрос документального кино: где граница между образом и информационностью? На мой взгляд, такой границы нет. Все зависит от взгляда документалиста. Если мы смотрим на мир взглядом человека осмысливающего, а не просто глядящего, тогда это один фильм. Если мы смотрим взглядом следователя-криминалиста, фиксирующего, как лежит труп, сколько пулевых отверстий, то другой. Если смотрим взглядом социолога, то третий. У документалиста взгляд художника, который не должен эту реальность искажать, но должен увидеть по-своему.

— Александр Липков. Но документалист все равно эту реальность искажает, или, если хотите, преображает.

Герц Франк. Почему? Он ничего не преображает.

— Александр Липков. Как не преображает? Вы экспонируете камеру так, чтобы была видна лишь белизна стен, а не кафель. Значит, вы уже только этим возвышаете происходящее, отрываете его от быта. Вы снимаете рапидом, что тоже меняет облик происходящего, подводя к космическим обобщениям.

Герц Франк. Для моего взгляда несущественно, что стены были кафельные. Ребенок мог бы родиться и в поле, под стогом сена. Человек пришел в свет — вот что существенно! Я смотрел в корень.

— Александр Липков. Вы сделали немаловажную оговорку — «для моего взгляда».

Герц Франк. Конечно, для моего.

В 1984 году Михаил Ямпольский написал блистательную статью «Лицом к объективу», в которой определил документальное кино как «кино, использующее материал самой реальности, но при этом гиперакцентирующее наличие автора, творца невымышленной экранной действительности». Редакция журнала «Искусство кино» статью эту напечатала, но, видимо, убоявшись радикальности ее выводов, подстраховалась сноской: «Печатается в порядке обсуждения». Такова уж была обычная практика тех лет: любое нестандартное суждение полагалось как-то оправдывать, а лучше и вовсе не допускать. Кстати, автор статьи во многом опирался именно на практику латвийских документалистов, воспитанников Франка.

Своим новым фильмом Франк всецело подтверждает правоту выводов теоретика. Он не просто заявляет свое авторское наличие, но гиперакцентирует его до степеней крайних — делает главным героем фильма самого себя.

«Я развернул камеру на себя и оглянулся назад… Flashback!..

Это был свободный полет: Рига — Москва — Нью-Йорк — Иерусалим…

Я погрузился в прошлое, как в сон. И не важно было, что случилось раньше, что позже.

Это случилось во мне…»

— Александр Липков. Мне очень нравится формула Ямпольского о гиперакцентирующем наличии автора-документалиста, творца невымышленной экранной реальности.

Герц Франк. Я не думаю, что гиперакцентирую свое присутствие. В том же «Высшем суде» я пришел в камеру к убийце как человек, который хотел понять, почему он совершил то, что совершил. Я ничего не педалировал и ничего не акцентировал. Я просто сузил луч.

— Александр Липков. Безусловно. Но тем не менее вы говорите своим фильмом: «Это я, Герц Франк, пришел к этому человеку. Я хочу понять его». И вы, я думаю, не случайно показываете себя в камере.

Герц Франк. Элемент личностного отношения, безусловно, здесь есть.

— Александр Липков. Мне кажется, этот элемент в документальном кино заведомо сильнее, чем в игровом. По природе своей.

Герц Франк. В игровом кино автор указывает себя в титрах, а в самом повествовании его нет. Камера в игровом кино безличностна, она глаз Божий. Каким образом все это снимается, сколько там кранов, тележек, стедикамов, никто не знает, и никого это не волнует. Камера как бы вообще не существует. А в документальном кино она существует изначально. И все мои усилия направлены на то, чтобы ее «убрать». Во «Флэшбэке» камеры фактически нет. Нигде нет кадра снимающего человека. Все основные события — и уход Иры, и моя операция — сняты так, что нигде не видно «человека с киноаппаратом».

— Александр Липков. Но присутствие его, согласитесь, ощущается.

Герц Франк. Не знаю. Люди говорят, что они забывали думать о том, что кто-то это все снимал. В тот момент, когда Ира чуть свет сидит под одеялом, удрученная до последней степени, и я говорю, что ей осталось жить месяц, или когда мне в пах вводят зонд до самого сердца… Кто это снимал? Ну кого волнует, кто снял эту ускользающую реальность?

И не нужно показывать, кто это снимает. Мы и так знаем, что это снимал Герц Франк. Это его отношение, его чувства…

Во «Флэшбэке» Франк остается верен себе прежнему. Он все так же обращается к критическому рубежу жизни и смерти, только на этот раз идет еще дальше: показывает свою жену в ее последние дни, неизлечимо больную, на наших глазах угасающую; показывает самого себя, распоротого ножом хирурга, на операционном столе.

В закадровом монологе-размышлении Франк говорит о том, что всегда задумывался, имеет ли он право вот так вторгаться в жизнь чужих людей. Всегда сомневался. Сомневался и делал. Сегодня он с еще большей «бесцеремонностью» вторгается в собственную жизнь, в самое интимное и сокровенное…

Человек не может не существовать в границах, отведенных ему природой, обществом, религией, собственным нравственным чувством, но не может и не испытывать эти границы — эстетические, юридические, политические, моральные — на прочность, не стремиться преодолеть, переступить их, штурмовать. То, что эти границы подвижны, подтверждает и сам режиссер, вставляя на этот раз в свой фильм «Флэшбэк» те кадры, которые некогда показались ему этически неприемлемыми в «Высшем суде»: и без того слишком уж много было шокирующей правды в этой картине. Видимо, пережитое за эти годы повлияло на прежние оценки. Но не отменило представления о нравственной сверхзадаче искусства документалиста.

На фестивале в Альбе мы вместе с коллегами из бывшего СССР участвовали в обсуждении сегодняшней ситуации российского документального кино. Герц Франк вспомнил по случаю историю, некогда рассказанную академиком Будкером в Новосибирском академгородке. Маленьким мальчиком будущий ученый допытывался у своего дедушки, мудрого ребе: «Что там, над небом?»

— Там, — отвечал дедушка, — второе небо.

— А что за ним, за вторым небом?

— Там третье небо.

— А за ним, за третьим небом?..

Дошло до седьмого.

— А что там, за седьмым небом?

— А там то, о чем нельзя спрашивать.

В этом бесконечном детском любопытстве, в жажде дойти «до последнего неба» и сам Герц. Но в нем же и мудрость прожившего долгую, нелегкую жизнь ребе, несмотря на все выпавшие ему и его народу испытания, не утратившего веры в нравственные основы человеческой жизни. Как ни хочется заглянуть «за самое последнее небо», есть грань, которую переступать ни при каких обстоятельствах нельзя. Каким-то загадочным образом режиссеру удается соединять жестокость с поэтической одухотворенностью. Хорошо ли щелкать затвором фотокамеры у постели угасающей жены? Чего уж хорошего!.. Но и эти стоп-кадры полны красоты и нежности. В них все этично: и выбранная дистанция съемки, и строго отмеренное экранное время, не дающее возможность вглядеться в лицо умирающей, но оставляющее, как ускользающий вздох, ее облик, прекрасный и в эти трагические минуты.

В 1992 году Юрис Подниекс, ученик Франка, прекрасный документалист, снимавший как оператор «Старше на десять минут», утонул во время подводной охоты. Лично я в случайность его смерти не могу поверить. И Франк, не говоря нигде о том впрямую, лишний раз меня в том убеждает. В начале «Флэшбэка» — растянутые во времени короткие секунды, запечатлевшие Подниекса на месте гибели двух операторов из его команды, снимавших бессмысленный, оказавшийся столь гибельным для советской империи штурм здания МВД в Риге. Кому нужна была их смерть, чей это был заказ и кто его исполнил, сегодня можно только гадать, но погибли они отнюдь не по случайности. Не берусь описывать эту страшную гамму чувств, проявленных рапидом на лице человека, стоящего на черте смерти и знающего, что в следующую секунду не по своей воле он может ее переступить…

Собственно, и весь фильм Франка сделан от лица человека, стоящего на черте смерти и знающего, что в следующую секунду может ее переступить… Ну, конечно же, это знание трагично. Но оно же — и знание очищающее. Тем дороже и прекраснее становится каждое из оставшихся мгновений, тем благодарнее и острее память о каждом из пережитых.

Герц Франк не зря показал нам свое обнаженное скальпелем хирурга сердце. Да, конечно, это метафора, но метафора вечная, общезначимая, общепонятная. Борис Пастернак говорил: «Искусство не само придумало метафору, оно нашло ее в природе и свято воспроизвело». Метафора сердца из тех, что вошли в культуры мира и неотделимы от человеческого сознания на протяжении тысячелетий. Пусть ученые объясняют нам, что чувствуем мы не сердцем, а какими-то центрами в коре головного мозга, нашего устоявшегося мнения это не поколеблет. Не думаю, что Франк стал бы показывать нам операцию на самом себе, если бы это не была операция на сердце (будь она при этом хоть с трижды более непрогнозируемым исходом). Документалист, как и любой художник, мыслит образами и может в прямом смысле слова отдавать свое сердце, открытое миру и времени.